「節」

日本がかつて使っていたカレンダー、「太陽太陰暦」(四分暦ともいいます)では、1年を四季に分け、その四季を十二月二十四節気に細分化しました。(一ヶ月は二節から成ります)

さらにその下に七十二候と呼ばれるものを設け、おおよそ354日を一年としています。(一候は通常5日です)

約11日分のずれは3年に一度の閏月(うるうづき)で調整し、60年で一回りとされした。60年で一回り、というのは、閏月を入れる場所が固定ではなく、計算上ひと月分のずれの生じる月に置き、同じ月を二度繰り返すようにした(=その年は13ヶ月になる)ためです。元の閏の位置に戻ってくるのが60年後、ということになります。つまり、節というのは文字通り節目のことなんです。かつては、年中行事のほとんどが二十四節七十二候という、このスケジュールに沿って行われていました。(ただ、五行十干や十二支による複雑な例外があるんですが)

余談ですが、「気候」の語源はこの二十四節気と七十二候です。「季節」の語源も同様です。

節句=節供?

かつての宮中では、節に際し、天皇臨席の宴を開く習慣がありました。これを節会と呼びます。そして節会には、定められた形式による食事、飾り付けがあります。つまり、これが節供(=せつに供えるもの)です。

「おせち料理」は、本来元旦の「節供料理」というわけですね。そう考えれば、冬至のカボチャだって、土用のウナギだって、広い意味では節供の料理といえなくもありません。

じゃあ節句は?というと、当時の貴族が宴で集まるとしたことを考えてください。そう、歌会(歌合せ)です。「節句」とは節にささげる詩や和歌のことなのです。(単に『節の句〈区〉切れ』、という説もありますが、これは成り立ちとして不自然な気がするので、個人的には却下したいですね。)

でも、現代においては歌を詠むって言うのは、あまり普通の習慣じゃないですよね。そういうわけで当HPでは、「節供」を用いています。

江戸時代の五節供

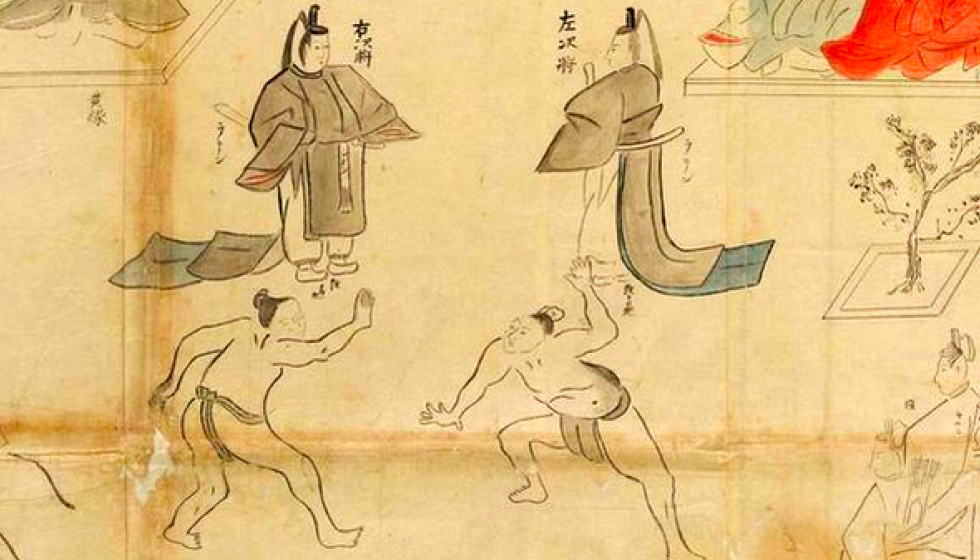

相撲節会図(図書寮文庫)

江戸時代に入り、徳川幕府によって定められた節供の事。今のお節供の元になったのはこちらです。

- 1/7

- 「人日」(ジンジツ)

- 3/3

- 「上巳」(ジョウシ、またはジョウミ)

- 5/5

- 「端午」(タンゴ)

- 7/7

- 「七夕」(シチセキ、と漢語読みします)

- 9/9

- 「重陽」(チョウヨウ)

中でも最も重要とされたのが端午の節供でした。

明治維新の後、徳川家によって決められた五節供は公式行事からは廃止されましたが、すでに民間に定着していたため、あえて禁令も出されなかったようです。

庶民の楽しみを奪って反発を受けないよう配慮したのでしょうか。ただし、政府によって別に公式の節として四大節が定められ、第二次大戦終了まで用いられていました。

五節会

かつて宮中で最も重要とされた節会のこと。

- 1/1

- 元日節会(ガンジツノセチエ)

- 1/7

- 白馬節会(アオウマノセチエ)

- 1/16

- 踏歌節会(トウカノセチエ)

- 5/5

- 五月五日節会

- 11/上辰(12?)〔後に中辰〕

- 豊明節会(トヨノアカリノセチエ)

律令成立の当初は、ここに三月三日と七月七日の節会を含めて、七節会とされたようです。

しかし、大同3年(808年)、先の桓武天皇が亡くなった月であるとの理由から三月三日の節会は停止されました。

さらに天長元年(824年)、平城天皇の崩御によって七月七日の節会も無くなりました。ただし、この日に行われていた宮中相撲は二十七日頃に移され、「相撲節」(スマヒノセチ)となっています。「天覧相撲」のハシリですね。

実を言えば「踏歌節会」も、大同2年をはじめ、何度か断絶しているのですが、こちらはその度に復活しているようなので…。もっとも、律令以前には九月九日の節会があったらしいのですが、天武天皇の亡くなった月であるという理由で廃止されています。(600年代)

民間における五節供

ここでは五節供の別名などを紹介します。詳しい説明は下記のリンクよりご覧ください。

- 1/7

- 「七種(七草)の節供」(ナナクサノセック)

お正月ページへどうぞ。 - 3/3

- 「桃の節供」(モモノセック)、「雛祭り」(ヒナマツリ)、「重三」(チョウサン)

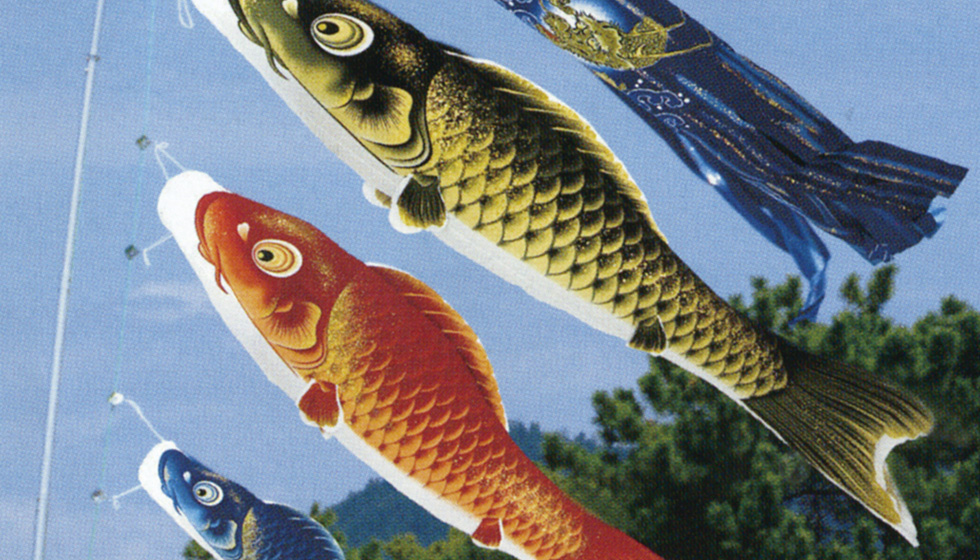

桃の節供ページへどうぞ。 - 5/5

- 「菖蒲の節供」(ショウブノセック、またはアヤメノセック)、「重五」(チョウゴ)

端午の節供ページへどうぞ。 - 7/7

- 「七夕」(こっちはタナバタ、です。ナヌカノユウベとも)、

「星夕」(セイセキ)、「星祭」(ホシマツリ)、

「乞巧奠」(キコウデン、キッコウデンとも)「重七」(チョウシチ) - 9/9

- 「菊の節供」(キクノセック)「重九」(チョウク)「老陽」(ロウヨウ)

「菊花節」(キクカセツ/キッカセツ)

三大節・四大節

神武天皇 | ジンムテンノウ | 日本神話の世界より

四方拝(シホウハイ、元日の事、新年節とも)

紀元節(キゲンセツ、建国記念日)

天長節(テンチョウセツ、天皇誕生日の事)

ここまでを三大節と呼び、明治憲法下での最も重要な祝祭日とされます。後に、昭和に入って特に明治天皇の存在を重視した国家によって「明治節(メイジセツ、明治天皇の誕生日)」が追加されて四大節となりました。

公式ではありませんが、皇后誕生日を指して地久節(チキュウセツ)と呼ぶ場合があります。「天長地久」という熟語には不変のものを指す意味があり、「今上陛下の御代が長く続くこと」を願って言われたものでしょう。

新暦・旧暦

いわゆる旧暦が「太陽太陰暦」であることはすでに述べました。新暦は現行の「太陽暦」で、この二つには一ヶ月のズレがあることになってます。がしかし、実際には1年の日数自体が違うので、そう簡単には行かないみたいですね。

年中行事のルールも、旧暦相当のまま新暦に移る場合、(2/3の「節分」は本来大晦日の行事なのです)

新旧の日付をあわせて移る場合(一般的には3、5月のお節供がそうですね)、単純に新暦で1ヶ月遅れにする場合(お盆休みは全国的には8月です。が、本来は7月)、と、最早ばらばらです。地方によってもすごい差があるようですし。

人形会館 松葉彌

10:00〜18:00、祝祭日:11:00〜18:00

(年中無休)