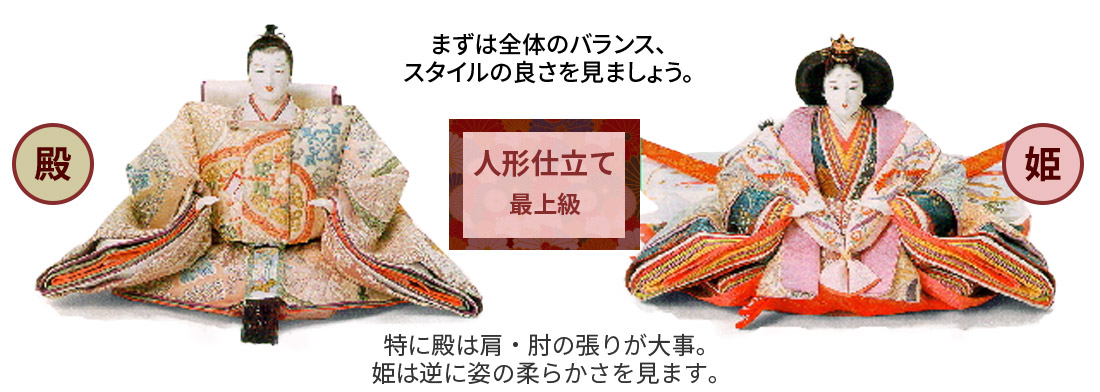

殿・姫の仕立てはここを見る

京雛を選ぶときは、「釈迦頭(しゃかがしら)」を見る。衣装と同じ生地を使用しているのが重要。石帯にちゃんと飾り石がついているか、魚袋があるかあたりもポイント。「幅が広いから高級」ではありません。

姫の衣装の裾を見る。5枚より6枚が高級という訳ではなく、仕立てそのものを見るのがポイント。

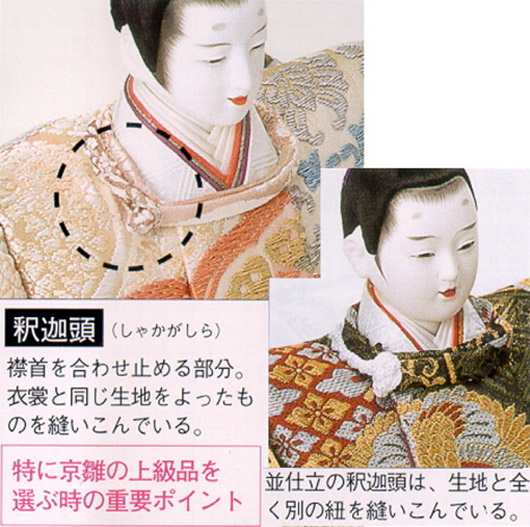

釈迦頭(しゃかがしら)

釈迦頭(しゃかがしら)とは、襟首を合わせ止める部分。衣装を撚ったものをぬいこんでいて、特に京雛の上級品を選ぶときの重要ポイント。

並仕立ての釈迦頭は、生地と全く別の紐を縫い込んでいる。

石帯(せきたい)

殿の背面にある飾り。石帯にちゃんと飾り石がついているか、魚袋があるかなどを見ましょう。

「幅が広いから高級」ではありません。

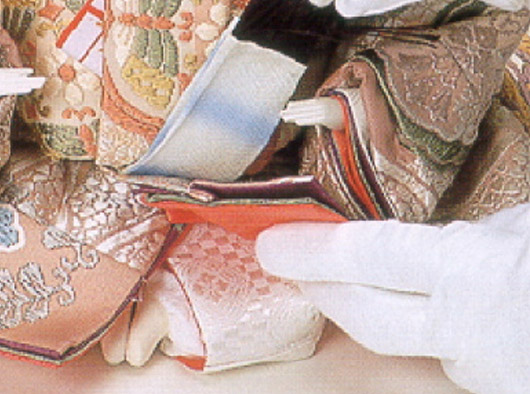

平緒(ひらお)

「二枚平緒」と呼ばれる本式の作り方。

平緒の下に見える重ね部分・袖の中・裾などが接着剤留めで無く、きちんと仕立てられているかもポイント。

背縫い

殿の背、姫の背も仕立ては同様。成人した皇子・姫の仕立てになります。

裾(すそ)

本来の「人形仕立て」。袋縫いではなく、袖、裾の表地・裏地が別生地になっています。

ただし、一番内側の袖はもともと裏地が無い部分なので別なんだとか。

仕立てのポイント

※十二単といいますが、「有職故実」では5枚(時代によって既婚者は6枚)のかさねと定められています。5枚より6枚が高級という訳ではなく、どの時代に従ったかの違いです。仕立てそのものを見るのがポイント。

「ハギ(矧ぎ)」というのは、後から見て裾の仕立てが幾つのパーツから出来ているかで見分けます。五条の縦縫いがあれば「六枚矧ぎ」で、この場合は上記の「背縫い」と呼ばれる背骨に沿った縦縫いがあることにもなります。

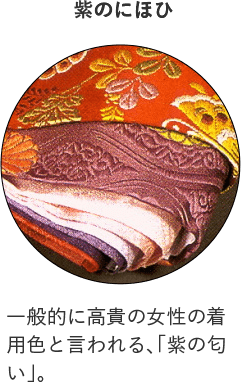

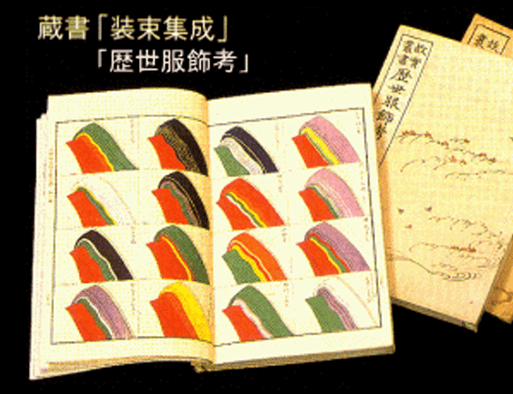

襲の色目(かさねのいろめ

襲の色目(かさねのいろめ)とは、女房装束の袿の重ね(五衣)に用いられた襲色目の一覧のこと。

上記では近年良く見られる色合わせをざっと紹介しましたが、実際には、季節・年齢・身分に合わせて200以上の組み合わせが存在すると言われ、また、名前のついた色合わせも、当時の染料の発色の不安定さから、個々人でかなり異なる物となっていたようで、そこがまた平安貴族のセンスの見せどころでもあったと思われます。

人形会館 松葉彌

10:00〜18:00、祝祭日:11:00〜18:00

(年中無休)