桃の節供とは?

「雛祭り」はいつ頃から始まったのか、起源説は判然としないようです。平安時代の京都では平安貴族の子女の雅びな「遊びごと」として行われていたとする記録があり、「屋形」と呼ばれる小さなお家の模型に人形を飾って遊んでいたと考えられています。

雛祭りが「ひなあそび」とも呼ばれるのは、初めは儀式ではなく遊びであったことに由来します。

一方、「上巳の節句(穢れ払い)」として雛人形は「災厄よけ」の「守り雛」として、親御様が娘の成長を見守り、枕元には形代を置き、厄除けとしたようです。

このように、1年の災いを、春のひな流しで祓う。これが、ひな祭りの起源にあたるようです。

参考:wikipedia

桃の節供に飾るもの、贈るもの。意外と知らないけど、こんなものがあるんです。

七段・五段雛飾り

十分に広い家(お舅,お姑さんと同居されているなど)で、八畳以上のお部屋に飾られる場合、できれば七段飾りがおすすめしたいところです。

内裏雛(お姫様、お殿様)に三人官女、五人囃子に随身、仕丁を含めた15人飾りとなります。お道具類も九品と呼ばれる調度類の数の多い物となります。出し入れはちょっと大変ですが、目にも楽しく、良いものです。やや小さなスペースで飾れる五段飾りも有ります。

昔は雛飾りを結婚式の様子になぞらえたので、物寂しい姿は嫌だという事で積極的に購入される方が多かったのですが、昨今はそういう方は減ったと感じます。

三段雛飾り

お部屋がやや狭い場合などはこちらになります。

基本は内裏雛に三人官女、六品と呼ばれる調度類を若干省いたお道具からなります。最近はお道具をさらに省き、五人囃子を追加した十人飾りや、人形のサイズを小さくして、十五人全てを乗せた三段飾りなども有ります。ことに十人飾りをお選びになる方はは童謡の「うれしいひな祭り」の一番で五人囃子までが歌われていることに起因しているようです。

ひな壇が箱になっていて、その中にお雛様その他をまとめて片付けられる収納型三段飾りもございます。

親王平飾り

最も簡単な形がこちら。お二人目以降のお嬢様や、アパート住まいで特に場所に余裕の無い方にお勧めです。

中には、内裏雛に思いっきりお金をかけ、その他の出費はなるべく抑える、と言う一点豪華主義からこちらを選ばれる方もいらっしゃいます。

またこちらも収納型飾りになっているものがあり、近年の主流になっています。

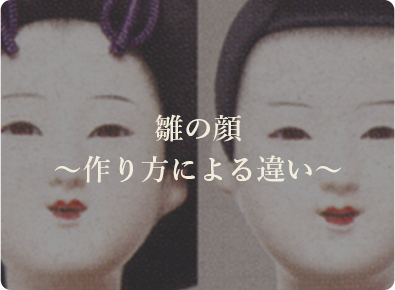

木目込雛

上記3つは全て衣装着雛と呼ばれるものですが、それらとは異なる雛も存在します。

木目込み雛はその代表で、桐塑や樹脂のボディに筋彫りをし、筋彫りの中へと布を決め込んで作られます。衣装着に比べると派手さでは劣りますが、落ち着いたモダンな雰囲気を好まれる方もよくいらっしゃいます。

松葉彌の目利き

雛人形の選び方

「じゃあ、実際どの商品を買ったらいいんだろう・・・」

実際店舗に足をお運びいただいても、あまりにも多い展示品の数々に何をどう選んだらいいのかが、わからなくなってしまういこともあるかと思います。

そこで、老舗松葉彌の店長が、雛人形の良い買い物をするためのアドバイスをさせていただきます!

人形会館 松葉彌

10:00〜18:00、祝祭日:11:00〜18:00

(年中無休)